皮膚科門診常需要處理各種「針扎事件」,扎進皮膚的異物包括:木屑、筆芯、玻璃、砂子、甚至仙人掌。生活中難免意外受傷,當傷口殘留異物時,是否要自行挑出?沒挑出來會怎樣呢?

傷口因受傷方式不同可分成:擦傷、刺傷、砸傷、咬傷、螫傷;不一樣的傷口,處理方式會有些差異,大致依循三大原則:清潔、止血、包紮。

老舊觀念認為傷口要消毒乾淨才能避免感染機率,因此講到傷口清潔,第一個總會想到:雙氧水、酒精、優碘...等藥水,然而這些藥水在殺菌同時,也會破壞細胞,影響傷口癒合。目前建議簡單傷口使用生理食鹽水、乾淨清水清潔即可。

「加壓止血」是最簡便的止血方式,然而局部壓迫可能導致異物刺到更深位置,因此除非持續出血,不然可以先觀察。

傷口包紮太緊可能導致局部缺血、異物也會因此刺到更深位置,因此建議輕輕用紗布裹上。

異物刺進皮膚後會啟動一系列發炎反應,假如未在第一時間移除,身體就會產生肉芽組織包覆異物並與之和平相處。但是如果這些異物上帶有大量細菌、黴菌等微生物,則可能造成組織感染。此外受傷時環境乾淨度、傷口大小、深度、病人的免疫力都會影響感染機率,因此還是建議儘量移除異物,取不出來時應追蹤局部有無紅、腫、熱、痛等感染症狀。

有機物(木屑)造成感染的機率比無機物(玻璃、金屬)高;其中玻璃容易造成異物感,但較不易感染。如果異物無法用肉眼找到,可考慮用X光攝影、超音波定位。

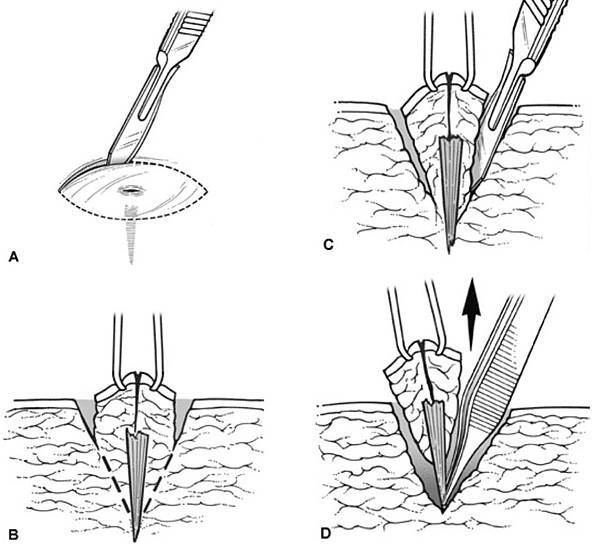

異物最好在24小時之內移除,因為發炎反應一但啟動,局部腫脹、肉芽組織都會增加移除的難度。簡單刺傷可用鑷子夾出,但有時還是得靠手術移除。

▲「手術方式」移除異物(圖片取自醫師部落格)

1. 當傷口過髒、不確定有無接種過破傷風疫苗、或最後一次接種已超過十年者,有感染疑慮應就醫接受破傷風預防注射。

2. 異物對身體的影響除了感染外,亦可能造成針刺、疼痛等不適,如有疼痛則建議移除異物。

3. 另外也要注意異物深度,太深時可能傷及血管,自行拔除會導致大量出血,過深的傷口應到醫院處理。

撰文/皮皮醫生 鍾佩宜

文章、照片來源/皮膚專科 鍾佩宜(部落格內有詳細圖片來源)、photo-ac